Les origines du projet

Reliée à Cette et à Nîmes, respectivement en 1839 et 1844, la ville de Montpellier désirait ardemment, et ce, dès le début des années 1850, l’établissement d’un chemin de fer vers la vallée de l’Hérault et Lodève, la cité manufacturière et « entrepôt de tout l’Aveyron ».

Etudié en 1853 par l’ingénieur Adolphe DUPONCHEL, ce projet était inclus dans un plan plus vaste visant à établir une liaison ferroviaire entre Montpellier et Rodez et que Jules PAGEZY, Maire de Montpellier d’alors et le Lodévois Michel CHEVALIER, Président du Conseil Général de l’Hérault, appelaient de leurs voeux.

La ligne Montpellier – Paulhan constituait un compromis entre les intérêts de la commune de Pézenas (localité non desservie par l’artère Bordeaux-Cette du littoral) et de Lodève. Elle dédaignait des bourgs actifs et peuplés comme ceux d’Aniane, Gignac et Saint-André-de-Sangonis.

En 1865, Aniane comptait 3557 habitants, Gignac 2778 habitants et Saint-André-de-Sangonis 2392 habitants. Il était donc vital pour ces communes d’entrer dans le système d’échanges économiques fondé sur le Rail.

Le 26 Août 1864, le Département de l’Hérault vota le début d’études de 15 lignes « à bon marché » selon une procédure déjà initiée dans le Bas-Rhin par le Préfet MIGNERET. Il s’agissait d’utiliser les crédits de la vicinalité.

La Commission d’Enquête instituée sous la présidence de Michel CHEVALIER par le Ministère des Travaux Publics avait suggéré, dès 1863, de compléter le réseau ferroviaire d’intérêt général par une nouvelle catégorie de chemins de fer construits de manière économique pour proportionner les coûts de construction et d’exploitation. Ce sont ce que l’on a appelé les « Chemins de Fer d’Intérêt Local ».

La Loi du 12 Juillet 1865 autorisa les Départements et les communes à construire ces lignes, au moment où les grandes compagnies privées de chemins de fer d’intérêt général ne pouvaient porter seules le poids de nouvelles lignes à la rentabilité parfois incertaine.

La construction de la ligne

Les travaux débutèrent entre Montpellier (Chaptal) et Saint-Georges-d’Orques en avril 1890, avec la reprise du chantier de la grande tranchée de Font-Carrade, amorcée dès 1876-1877 et située en sortie de la gare Chaptal (déjà pratiquement terminée sur 1500 m). Ce tronçon ouvrit le 1er Juillet 1892.

Quant à la section Saint-Georges-d’Orques – Gignac, elle fut attaquée en octobre 1891 et occupa une importante main-d’œuvre, forte de 413 ouvriers en décembre 1893. Sur ce parcours de 27,5 km, de nombreux ouvrages d’art furent nécessaires.

Ce tronçon nécessita pas mois de 30 mois de travaux pour sa livraison et sa mise en exploitation le 26 Août 1894. Il fut le plus difficile à concevoir et à construire du réseau des Chemins de Fer d’Intérêt Local de l’Hérault.

La dernière section (Gignac-Rabieux) ne fut ouverte que le 15 mars 1896, soit 20 ans après le premier coup de pioche et 6 ans après la reprise des travaux.

Les gares du parcours

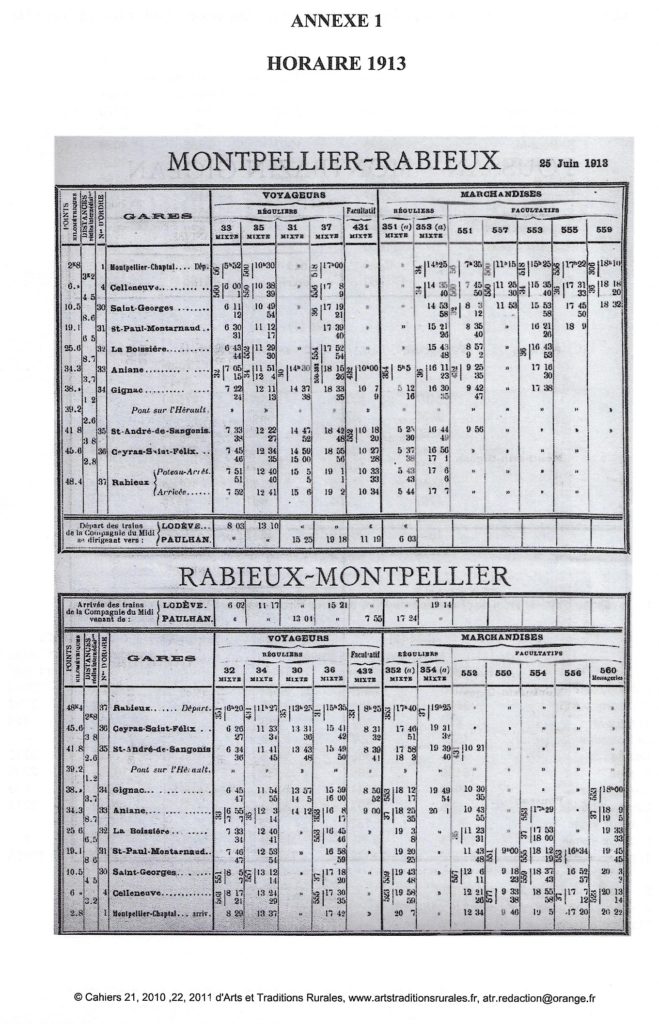

- Montpellier (Chaptal) = km 0

- Celleneuve = km 3.229

- Saint-Georges-d’Orques = km 7.752

- Saint-Paul Montarnaud = km 16.371

- La Boissière km =22.824

- Aniane = km 31.569

- Gignac = km 35.239

- Saint-André-de-Sangonis =km 39.023

- Ceyras-St-Felix = km 42.859

- Rabieux = km 45.632

Postérieurement à l’ouverture de la ligne et suite à la demande des populations furent ouverts des arrêts de pleine ligne :

- Saint-Paul-et-Valmalle = km 17.893 (en 1926)

- La Boissière-Village =km 23.938 (en 1930)

- Le Disque =km 30.665 (à Aniane) (en 1947)

- Pont de l’Hérault = km 36.290 (à Gignac) (en 1947)

La gare de Montpellier Chaptal et son imposante architecture digne des grands réseaux de chemins de fer d’alors ! Elle fut reconstruite en 1908 et démolie en 1969.

Source https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA34000341

Si vous voulez en savoir davantage sur cette ligne hors-normes, pensez à vous inscrire à la prochaine balade qui lui est consacrée ! Suivez le guide ici.

Sources de cette page : MARASSE P., Un poumon pour la moyenne vallée de l’Hérault, le Chemin de Fer d’intérêt local de Montpellier à Rabieux, in « Cahiers d’Art et de Traditions Rurales » n°21/22, 2010-2011.